ブリーダーという職業は、新しい命との「出会い」と「仕舞い」につきる。

一般的にはあまり馴染みのない数字であるが、学術的な統計データによると、現在の犬の産後突然死率は死産合わせ25%にのぼる。つまり、幸運にも愛する家族のもとで暮らしているあなたの犬が4頭の同復仔として産まれていたならば、その内1頭の兄妹は出生程なくお空に昇っているということになる。それでも、ペットショップの店員は何事もなかったかのように「この子は3頭兄妹なんですよ」とあなたに微笑みながら語りかけるであろう。

つい100年ほど前の日本社会、つまり私たちの親の世代が生まれた明治から昭和初期の時代には、人間も5~6人の子を産むことは珍しくなく、幼くして亡くなった兄妹がいることも特別なことではなかった。しかしながら、その後の新生児医療は目覚ましい発展を遂げた。

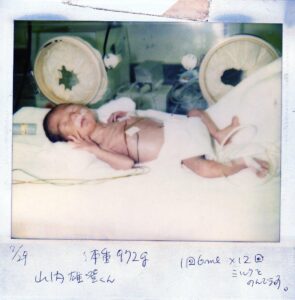

私には3人の子がいるが、第一子は1,000gほどの未成熟な状態でこの世に生まれてきた。30年ほど前にはなるが、当時の平均的な新生児は3,000g以上あったので、およそ1/3程度の非常に小さな子であった。妊娠期間も通常より4か月ほど短かく、神経の発生はその途上にあったことから、彼は3ヶ月ほどをNICU(新生児集中治療管理室)の保育器で過ごすこととなった。その後の彼は、幸いにも大きな病とは無縁に今も元気に暮らしている。

経験的に言うと、犬の出産では仔犬の出生時体重が平均の2/3を下回ると生存の危機が迫り、1/2ではほとんど生き続けることはできない。また重篤な口唇列や口蓋裂で生まれた仔犬は、十分な体重であっても生後すぐに始まる哺乳に問題が生じて数日で命を落とすことになる。いったん窮地に至った小さな命は、いくら私たちが蘇生しても回復することは難しい…。こうして我々ブリーダーは自らの無力感にさいなまれる。

言うまでもないが、動物病院には小児科はもとより産科なんてものはない。もし人間の新生児が深刻な病状に陥れば、専門医による手厚い治療が施されNICUで生命は維持される。もし不幸にも我が子が命を落とすこととなった場合、後々の医学の発展のため我が子の身体にメスを入れることに協力する親もいる。こうして人の新生児医療は進歩してきたに違いないが、こと伴侶動物に関しては彼らの死後にその原因を究明されることはないのが通常である。では、なぜ動物病院には産科や小児科がなく、死に直面した仔犬は皮膚病や歯の健康を得意とする街の獣医師に最期を看取られることになるのか。私は旧来の友人でベテランの獣医師に問うたところ、思いもよらぬ答えを耳にし愕然とした。

「人間の医学は命を救うために進歩してきたが、そもそも獣医学は動物の「死」を前提に生れ発展した学問なんだよ」

家畜など人の食料となる獣肉の安全性を担保するために生れたのが獣医学なのであって、言わば動物の「死」を前提に研究が進められた学問なのである。先のコロナ禍では動物由来の未知なるウィルスがヒト世界に蔓延し世界中の人々を震撼させたが、こうしたヒト世界のリスクを軽減する目的で実験動物は存在する。我々人類の生命は彼らの「死」の犠牲の上に保たれてきたということを私は深く理解していなかったのだ。

それでも、今や多くの動物は私たちの伴侶として人社会に暮らし、かけがえのない家族の一員となるものも多い。そして、身体の不自由な人や感情支援を要とする人に寄り添って働く動物も多くなった。人と動物の関係性が大きく変化してきている時だから、獣医学も今の時代に合った風にアップデートすべきであろう。でき得るならば、彼らの繁殖や出産にまつわる医学的知見をもっと深めてほしい。それは人の健康や暮らしに直接寄与するものではなく、競走馬に寄せる治験のような経済合理性を伴わない研究なのかもしれないけれど、私たちと相棒にはあなた方しか頼るものはないのだから。

PS:伴侶動物の命に関わる問題として、「競り」や「オークション」、ペットショップでの「生体陳列販売」といった日本独特の商習慣にも言及しなければならない。動物の命を商う流通の過程で、ようやく繋いだ貴重な命の3%が失われている。いき過ぎた商業主義に歯止めをかけるのは、私たちの「倫理観」以外に他はないことを付け加えておきたい。